磐船街道沿いにある『大松の辻の六角形の道しるべ』はなんと江戸時代からある!〜今から186年前にできた歴史あるもの〜

大きな道標や石灯籠がある

こちらの道を進むと京阪河内森駅です。

こちらに行くとJR学研都市線の踏切に向かい消防署に向かう道です。

幾度となくこの道を通っているのですが、ふっと気になってしました。

文字が入っているので道しるべらしいのですが、なんて書いてあるんでしょう。

変わった形だなっと上から撮ってみると六角形。

六面それぞれに文字がありました。

正面左側

正面右側

後ろの文字

ずっとここにあるもののようなので、重要な物、あるいは大切な物なのだと思われます。

交野の歴史のことはここを見よ!

と頼りにさせて頂いているゴッドファーザー交野さんの『星のまち交野』のホームページにやはり、これについての記載がありました。

2009.6.13の交野鼓動を歩くシリーズ 磐船街道が詳しく載っています。

(画像クリックで星のまち交野の該当ページへ)

この道標がある通りは、磐船街道とかいがけの道の分岐点の様です。

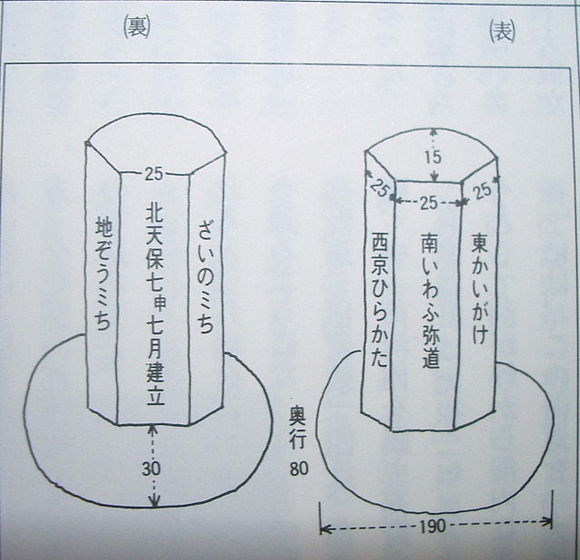

そして、この六角形の道標にはこう書かれていると、星のまち交野で説明がありました。

(画像引用:星のまち交野「古道を歩く 磐船街道」のページより)

正面から「南いわふ弥道」

右に「東かいがけ」

左「西京ひらかた」

真後ろは

「北天保七申七月建立」

右「ざいのミち」

左「地ぞうミち」

と書かれているそうです。

天保7年は、1836年。

今年が2022年ですから、186年前に設置されたものなんだそうです!

186年前は江戸時代ですね。翌年1837年に大塩平八郎の乱のがあったと出てきました。

詳しくは先に紹介した「星のさと交野」に書いてありますが、すごーーーーく古いものだそうですよ。

これを、大切に残してくれた方に感謝ですね。

記事:ひろちゃん

撮影:ひろちゃん

取材場所:私市2丁目

ひろちゃんのこれまでの記事はこちら