交野企業探訪ーTSUTSUSHITA Labo(樋口メリヤス工業株式会社)〜倉治に工場と工房、人が集まる場所へ〜

TSUTSUSHITA Labo

では、「つつした」とは何か?

皆さんは「靴下」と呼んでいますが、ここで作らているのは、かかとのない筒状の靴下、すなわち「つつした」なのです。

今回は、つつした誕生までの経緯と、交野での工房兼直売所の開設のねらいなどについて、樋口メリヤス工業株式会社代表取締役の中江優子さんにお話を伺いました。

中江優子社長(中央)とバングラデシュ人の旦那さん(右)

樋口メリヤス工業のスタッフの皆さん

(中江社長)

「樋口メリヤス工業は、昭和8年に枚方市の春日で創業しました。創業者は樋口重吉といい、交野にあった太陽メリヤスというところで繊維製品製造の修業をしたそうです。」

「当時は、軍手や軍足などを中心に製造していました。」

戦前の日本の主要な輸出製品は繊維製品であったことから、交野でもそれに関連した企業(原田自動織機など)で働く人が多くいました。

そのうちの一人が、ここで紹介する樋口メリヤス工業の創業者だったのです。

ところで、会社名は「樋口メリヤス」なのに、社長の名前が「中江」となっているのはなぜでしょうか。

(中江社長)

「樋口重吉は、中江家に婿入りして中江姓となりました。」「会社設立時、社名を「樋口メリヤス」とするか「中江メリヤス」とするかで家族でもめたそうです(笑)」

「結局、重吉は自分の元の姓である樋口を選んだそうです。」

その後、日本は戦後の高度成長に入り、それまでの軽工業からいわゆる重厚長大産業へと産業構造が変わっていきます。

その結果、繊維業の多くは人件費の安い途上国に工場を移し、国内の繊維産業は衰退の一途をたどります。

店内には昔使用したであろうミシンが展示

(中江社長)

「(私が引き継ぐまで)樋口メリヤスは大手の下請けとして製品を生産していました。しかし、それは樋口メリヤスにとって悪い結果しか生みませんでした。」

樋口メリヤスを倒産させるか、存続させるかを迫られた中江社長は、会社を存続させる道を選びました。

会社を存続させるため、春日にあった工場や機械を売却し借金の返済に充てたそうです。

でも3台だけ機械を残しました。

(中江社長)

「借金返済のため工場や機械を売却した時は、ものづくりをする気は全くありませんでした。」

では何を始めたかというと、製品を小ロット単位で引き受けるサイトを開設したそうです。

(中江社長)

「他者がやらないことにニーズを見出すことを考えました。」

これが評判を呼び、いくつもの注文が舞い込んだそうです。

ところが、思わぬ問題が発生します。

自ら製品を作ることはしていなかった中江社長は、注文が来るたび、他の製造業者にサンプルと称して小ロットの製品の製造をお願いしていたそうです。

頼まれた業者の人たちは、「いつになったら正式の注文(つまり大量数の注文)をするのか」と中江社長のもとに問い合わせが来るようになります。

ウェブを通じ始めた商売で既にお客さんもつくようになっていた中江社長は、一念発起して再び自らで製品を作ることを決意します。

(中江社長)

「残していた機械はあったもののその使い方がわからなかったので、一から使い方を勉強することにしました。」

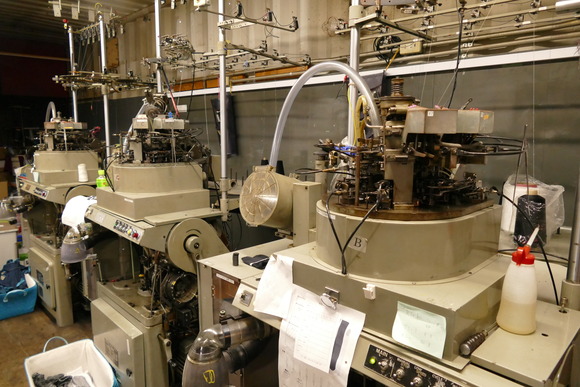

工房奥にも機械が並んでいる

「私が工房を作ろうとしていた時、機械に詳しい技術者の方が、幸いにも前の会社を定年退職しており、工房の技術者として迎え入れることができました。」

「私はその方から織機の使い方を一から学び、ついにデザインから製造、販売までの一貫生産体制を築くことができました。」

新しい工房を自宅横に立ち上げ、最初にヒットさせた商品が、靴下にメッセージを入れる「メッセージ靴下」だったそうです。

苦労してできた新商品は、東京にあるビッグサイトでの展示会での出品までをサポートしてくれる大阪府の「大阪商品計画」というプロジェクトに参加することで周知を図ろうとしました。

ところが、製品の商標を他の人に取られてしまい、メッセージ靴下を販売することが不可能となってしまいました。

ビッグサイトへの出品ができなくなり失意のどん底にあった中江社長でしたが、一筋の光がさすことになります。

(中江社長)

「友人のコンサルタントの方が「昔、かかとのない靴下があったんや」といってそのサンプルを持ってきたんです」

これを見た社長は、次の新商品のアイデアが浮かんだそうです。

編み方は習得していたので、あとは商品化するかどうかだけの判断でしたが、社長の師匠でもある会社の技術者に相談すると、「やりましょう」と二つ返事だったそうです。

こうしてついに店舗名にもなっている、かかとのない靴下「つつした」が誕生することになりました。

簡単に「つつした」について紹介すると、普通の靴下と違いサイズフリーで老若男女を問わず履くことができます。

様々な種類、色のつつしたを工房で見ることができます。

吹き抜けの天井が、いつまでも工房にいたい雰囲気を醸し出してくれます

また、つつしたにはサイズフリーではありますが、「タイト」、「リラックス」、「ワイド」の三種類があり、お好みのフィット感の商品を選ぶことができます。

つつしたは、その製造法のみならず編み糸にも拘り、上質で肌触りの良い商品となっています。

ちなみに、つつしたは、他の靴下に比べ消臭効果に優れており、長時間靴下をはかなくてはならないビジネスパーソンにもお勧めです。

また、昨年からのコロナ禍でマスクの製造にも力を入れています。

様々な種類、色のつつしたオリジナルマスク

つつした製マスクは、通常の綿100%のものから、特殊な和紙の糸を使った夏の暑い時期でも息のしやすいマスク、そして有機コットンをつかった肌触り最高のマスクの3種類があります。

広島にある撚糸工場で作られた和紙糸でできたマスクのサンプル

中江社長

「従業員には、お客さんに「できません」と絶対に言わないようにしようと誓い合いました」

「一点ものを作ることができるのは私しかいない」という強い決意をもって、樋口メリヤス工業は他社ではできないオリジナルの良質なメリヤス製品の開発に日々取り組んでいます。

ところで、なぜ交野に工房を開くことになったのでしょうか。

中江社長

「創業者が交野のメリヤス工場で修業したということもありますが、2年前ほどから生産と販売の場所を別にしようと考え、新しい物件を探していました」

同「墓参りから帰る時、たまたま倉治7丁目のコンビニに立ち寄ったところ、かつてレストランが入っていた店舗がテナントを募集しているのを発見したのです」

同「実は東京での商売に傾注していたのですが、コロナ禍でそれがとん挫し、改めて地元(交野・枚方)を拠点とし、祖父のお世話になった地に貢献したいという気持ちも相まって今の工房兼店舗をオープンさせるに至りました」

コロナで東京進出という夢は少し遠のいたものの、そのことが地元を見つめなおすいいきっかけを与えてくれ、「TSUTSUSHITA Labo」という交野に新たな人の集まる場が誕生することとなりました。

現在は、コロナ禍や緊急事態宣言などの影響もあり、2か月に1回のペースで開催している「つつした祭り」はお休みしていますが、その他にも、カフェや駄菓子屋などを開いており、人が集まれる場として「TSUTSUSHITA Labo」は皆さんのお越しをお待ちしています。

駄菓子屋も併設

最後に、交野の皆さんに中江社長からのメッセ―をいただきました。

中江社長

「TSUTSUSHITA Laboは、「ここでしか買えない物を作る」ことをモットーに様々な新商品展開を行っています。また、人と人とが出会えるコミュニティーの場所となることを目指し、ワークショップなどの開催などを積極的に行っております。ぜひ一度、倉治にある工房を訪れてみてください」

中江社長、並びに樋口メリヤスの従業員の皆様ご協力ありがとうございました。

TSUTSUSHITA Labo (樋口メリヤス工業)

交野市倉治4-35-23

TEL 072-892-1022

FAX 072-892-1002

営業時間

平日 11:00~18:00

土日 10:00~17:00

定休日 木曜日

https://higuchiorder.jp/

記事:博士@交野タイムズ(I Love Katano)

取材:つつした(交野市倉治)